★メディアが人を、社会を動かす!

鎌仲ひとみ著+ 対談:ノーマ・フィールド

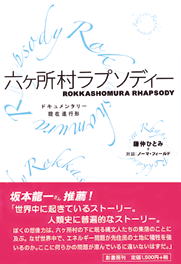

六ヶ所村ラプソディー

――ドキュメンタリー現在進行形

2008年11月刊

四六判並製184頁

定価 1500円+税

ISBN978-4-87714-389-3

●目次

●書評

●関連書

●著者インタビュー

2006年春の完成以来、500回以上の上映会を数え、息の長い自主上映が続く映画 『六ヶ所村ラプソディー』。映画を観たある若者は六ヶ所村現地を訪れ、またある者は自ら上映会を企画し、地域で人間関係を広げながら対話を深めていった。何が彼ら・彼女らを動かすのか? マスコミが報じない中、「異論を排除しない」という姿勢で六ヶ所再処理工場建設をめぐる推進派・反対派の両者を取材し、問題の核心を浮き上がらせた映画の制作ドキュメントと、「映画後」の劇的な展開を記録。また、ノーマ・フィールド氏(シカゴ大学、『天皇の逝く国で』みすず書房他)との刺激的な対談と、“6ラプ現象”と呼ばれる核燃再処理反対の新たな潮流を担った市民4氏のコラムも収録する。

★「『六ヶ所村ラプソディー』は政治の一番根本的な問題を見事に、具体的に考えさせてくれる映画だと思っています」――ノーマ・フィールド(本書より)

★坂本龍一氏推薦! 「世界中に起きているストーリー。人類史に普遍的なストーリー。ぼくの想像力は、六ヶ所村の下に眠る縄文人たちの集落のことに及ぶ。なぜ世界中で、エネルギーの問題が先住民の土地に犠牲を強いるのか。ここに何らかの問題が潜んでいるに違いないはずだ。」

〈著者略歴〉

鎌仲ひとみ(かまなか・ひとみ)

映像作家。

早稲田大学卒業後、日本での助監督経験を経て、1990年からカナダ国立映画製作所で学ぶ。その後ニューヨークで活動。95年から日本を活動拠点とし、医療、環境問題などのドキュメンタリー番組を多数手がける。2003年から東京工科大学メディア学部で教鞭をとりつつ、映像作家として活動を続けている。

代表作:

『戦禍にみまわれた子供たち―湾岸戦争8年後のイラク」(1999年、NHK情報ネットワーク・グループ現代製作)

『エンデの遺言―根源からお金を問う』(1999年、NHKエンタープライズ21・グループ現代製作)

『がんを生き抜く―希望を支える医療の記録』(2001年、NHK情報ネットワーク・グループ現代製作)

映画 『ヒバクシャ―世界の終わりに』(2003年、グループ現代製作)

映画 『六ヶ所村ラプソディー』(2006年、グループ現代製作) ほか

著書:

『六ヶ所村ラプソディー―ドキュメンタリー現在進行形』(影書房)

『ヒバクシャ―ドキュメンタリー映画の現場から』(影書房)

『いまに問う ヒバクシャと戦後補償』(共著・凱風社)

『内部被曝の脅威』(肥田舜太郎との共著・ちくま新書)

『ドキュメンタリーの力』(共著・寺子屋新書/子どもの未来社)

『メディア・リテラシーの現在と未来』(共著・世界思想社) ほか

(本書刊行時点)

書 評

● 『図書新聞』 2009.7.4

「人間と人間のきずな」をどう取り戻してゆくのか

――今なお強固な原子力平和利用」宣伝の構造

評者=高橋博子(広島市立大学広島平和研究所講師)

原子力行政・産業と六ヶ所村再処理工場の問題を取り上げたドキュメンタリー映画『六ヶ所村ラプソディー』(鎌仲ひとみ監督・グループ現代、2006年)は対称的な影響力があると思う。それは原子力行政・産業が莫大な宣伝費を使ってその「安全性」を知らせようとしているのに対して、『六ヶ所村ラプソディー』は、草の根のつながりのなかで、口コミによって自主上映会が広がり、2006年の公開以来500回に迫る上映会が開催されているところである。前者が流される情報に対してひたすら受身の人々により影響力があるのに対して、後者は自ら考え、情報をつかみ、そして広げてゆこうとする人々に影響力がある。このような『ラプソディー』製作過程と完成を、鎌仲監督がふりかえったのが本書である。

鎌仲監督は「マスメディアは自主規制、あるいはスポンサーからの無言の圧力なるものによってコントロールされているが、口コミは誰にもとめることができない最強のメディアだということが実感させられた。確実に広がっていき、しかもそれぞれの思考に基づいているのでそこには意志というものが生きている。共鳴や波紋が生き物のように人々に伝わっていったかのようだった」と本書で述べているように、私も『ラプソディー』の視聴者として、その場でその「共鳴や波紋」を感じた一人だ。もちろん「共鳴や波紋」は広がりを続け、映画の完成をもって完結しているわけではないので、本書には「ドキュメンタリー現在進行形」という副題がついている。

本書には実際に上映会を企画した人々による4つのコラム「つながる人々」が掲載されている。これらのコラムを読むと、なぜ鎌仲監督の作品がとりわけ若者の中に受け入れられるのかが理解できる。映画には原子力産業に依存しつつ生計をたてる人々が登場するが、映画を観る側みずからが、それを「善悪」といった価値観で観るのではなく、その複雑な構造・心境を見つめた上で、そうした中で自分たちに何ができるのか、自らの問題として考えることができるからである。さらには上目線からの押し付けではなく、一人ひとりが考えることが尊重された環境づくりが、コラムを執筆しているような若者たちによって作られる。

しかし、映画では観る側の視点が大事にされるだけに、本書では、鎌仲監督の原子力行政・産業・情報開示問題・被ばく問題・メディアに対する鋭い視点と、伝えることへの熱い思いが率直に綴られ、それが映画での表現とはまた違った大きな魅力になっている。青森県庁での市民向けの記者会見のとき、県職員と一緒に登場し、退場する「記者クラブ」に所属する記者たち、経済産業省の記者クラブで市民側の指摘よりも日本原燃の説明にそのまま納得する記者たち。「核燃サイクル計画がこれまで国民的な議論に全くならず、こんな重大なことを市民がこんなにも知らない。その原因の一つにマスメディアの機能不全があったと私は思う。いったいだれのためのメディアなのか?」、「権力と資本の側に自分たちがどれだけよりかかっているのか考えてみたほうがいい」と痛快だ。

また原子力エネルギーを推進する経済産業省の中に、それを管理する原子力保安院が所属しているのだが、国が主催する避難訓練の取材を申し込んだ際、鎌仲監督が記者クラブに所属していないという理由で断ってきたのが原子力保安院だった。日本に原子力が導入された1950年代半ばから、すでに行政とマスメディアぐるみで「原子力の平和利用」宣伝が行われてきたが、本書を読むといまだにそうした構造が強固に残っていることが実感できる。

鎌仲監督の前作『ヒバクシャ―世界の終わりに』(2003年、グループ現代製作)と『ラプソディー』の上映会がシカゴのデュポール大学とシカゴ大学で2007年に開催された。本書には、両作品のアメリカでの上映に尽力した日本文学・日本近代文化研究者のノーマ・フィールド氏との、上映会後に行われた特別対談が収録されている。鎌仲監督の両作品は、身体の内部に取り入れた放射性物質によって被ばくする内部被ばくの問題をとりあげている。それは広島・長崎の原爆、劣化ウラン弾、核実験、原発による被ばくが抱える共通した問題だ。対談では被ばく問題の広がりと被ばく者同士のつながりについて、両作品での登場人物に言及しながら話が展開する。しかし、広島・長崎の被ばく者の中には、共通した問題としてその他の被ばく者を受け入れることへの抵抗感を示す反応が存在する。鎌仲監督はそうした反響を意識しつつ、「だから私はつながりを取り戻したいと思っているんです。微量な放射性物質を取り込みながら、まず弱い者からやられていくわけですよね。そういうことに対する共感、あなたも私であるという考え方とか、そういう感性や意識の変革によって、これまでの資本とか権力に分断されてきた人間と人間のきずなを新しくつなぎ直してゆくことが可能になるんじゃないかなと思っているんですよ」と述べる。

私が映画『六ヶ所村ラプソディー』を観て特に鮮明に印象に残るのは、トマトを大切に育てた人自身から一個ずつ配られたみずみずしいトマトを、安心して笑顔でほおばる小さい子どもたちの姿だ。再処理工場の生み出す放射線は目に見えないだけに映像で映すことはできないが、想像力がある人は、将来このトマトが汚染された時、決して子どもたちに食べさせたくないと思うであろう。このシーンは美しいだけに、安心しておいしそうに食べる子どもたちの姿が将来失われることを考えると恐ろしくなる。そうならないために「人間と人間のきずな」をどう取り戻してゆくのか、自分自身に何ができるのか。鎌仲監督の作品からは一人の人間として深く考えさせられる。

● 『週刊 読書人』 2009.2.27

新しいスタイルの一つ――メディアが世の中を動かす

評者=上田昌文(NPO法人市民科学研究室)

鎌仲ひとみはしたたかな映像作家だ。その扱うテーマは、対峙する相手の大きさに怯んでしまいそうな、現代社会の資本と権力に関わる中核的な問題ばかりである(『エンデの遺言』が環境と金融、『ヒバクシャ』が世界各地の核被害、『六ヶ所村ラプソディー』が再処理工場に焦点をあてた原子力問題、現在制作中の『ミツバチの羽音と地球の回転』(仮題)ではスウェーデンのエネルギー政策など持続可能な社会のあり方)。ほとんど徒手空拳とでも言うべきその撮り方は、一貫して、現地に飛び込んで語り合いを重ね、その渦中で問題をどうとらえるかを見定めていく、というもの。政治的対立が引き続く中に身をおいての双方への取材には、拒否や不信がつきつけられることがある。扱う事柄が高度に専門的で容易に理解できない場合もある。しかし鎌仲は一素人、一市民としてそれらに向かい、自身が学び読み解いていったプロセスをも時に織り込みながら、「これはあなた自身の問題でもあるのですよ」と観る者に映像を差し出すのだ。そのしたたかさはどこから来るのか。それを知る手がかりがこの本にはある。

本書の後半におさめられた鎌仲との対談で、ノーマ・フィールドは「この映画(『六ヶ所村ラプソディー』)は完璧な資本主義批判になっている」、それに続けて「そう言っても何も伝わらないが、観た後からそうだと理解する」と述べている。私はこの意見に賛成する。

古くはチャップリンの『モダン・タイムス』から『ザ・コーポレーション』『ダーウィンの悪夢』『いのちの食べかた』『女工哀歌』といった近作にいたるまで、フィクションであるかドキュメンタリーであるかを問わず、資本主義のもつ苛烈なまでの非人間性や破壊的側面を描き出し批判した映画作品の系譜を作ることができるだろう。この系譜に、鎌仲ひとみの作品をどう位置づけることができるだろうか。自身の映画で何を描くべきかを模索する中で、小川プロの「三里塚シリーズ」全編を観て感得したものを、鎌仲は感動的に語っているが(「第三章 問題を見つめる視点」)、確かに彼女の作品には、小川紳介、土本典昭といったドキュメンタリー映画監督の仕事と連なる「地下水脈」を見出すことができる。フィールドは対談の冒頭、『六ヶ所村ラプソディー』を「エモーショナル」だと表明しているが、それは、鎌仲がカメラに収めた六ヶ所村の人々の語りとたたずまいが、核然とともに(あるいはそれに反対して)生きることのただならぬ重みを滲ませていたからだと思う。その重みは、むつ小川原開発以来、国策に翻弄され続けてきた中にあって、命あるものをどう守り引き継ぐかの選択の重みであり、追い詰められた人々の思いに目をそらし続けてきた、エネルギーの大消費地の人々の責任の重みに通じる。

鎌仲作品が観た人に「私は何をすべきか」と考えさせる力が強いことは、彼女のこのような映像作りの方法の直接の反映だと思うが、それだけでは2006年の公開以来、草の根ネットワークと口コミだけで広まって全国で500回に迫る自主上映会が開かれたことは説明できないだろう。「いかに政治的なものとか教育的なものから自由になるか」をドキュメンタリーの要件とし、映画制作の経過をも公にさらし(『六ヶ所村通信』ビデオレター)、「政治的でなく生きることはできない」現実を観る人自身で“発見”することを促す――その姿勢が共感を呼んだに違いない。

メディアが世の中を動かす新しいスタイルの一つが、ここに生まれつつあるのかもしれない。多くの人に、その中間報告である本書を手にしていただきたいと思う。

● 『ふぇみん』 2009.2.15

http://www.jca.apc.org/femin/book/20090215.html

映画『六ヶ所村ラプソディー』は著者監督による、青森県にある六ヶ所村核燃料再処理工場の問題を描いた作品。完成以来日本内外で500回以上の上映会が開かれ、今まで「運動」や「政治」と距離のあった若い世代を中心に「六ラプ現象」と呼ばれる「新しい市民運動」が広がった。本書は同映画の制作ドキュメント。「傍観者」から「当事者」になり、自分の生きる場所でムーブメントを起こしている市民のコラムもある。

著者が目指したのは再処理工場をめぐる推進派や反対派の立場を、「色分け」せずに「公平」に伝えること。推進派と反対派で村が二分し、双方が心の傷を負い、双方とも「本当に理解されていない」と感じていたからだ。それゆえ双方から批判も受けたが、著者は制作の過程を開き、コミュニケーションの場をつくるために、撮影過程をビデオレターで公開してきた(『六ヶ所村通信』)。その手法によって、映画が多くの人の心に柔らかく確実に届いたのだろう。

シカゴ大学教員のノーマ・フィールドさんとの「手垢のついた」政治をいかに取り戻すかの議論もある。 (登)

● インターネット新聞 JANJAN

http://www.book.janjan.jp/0901/0812260213/1.php

「目を閉じず、耳をふさがずにいた人びと、調べる気のある人たちなら、ユダヤ人を強制的に移送する列車に気づかないはずはありませんでした。……良心を麻痺させ、それは自分の権限外だとし、目を背け、沈黙するには多くの形がありました。……ホロコーストの全貌が明らかになったとき、一切何も知らなかった、気配も感じなかったと言い張った人は余りに多かったのであります」

これはドイツのヴァイツゼッカー大統領が1985年に行なった、「過去に目を閉ざすものは現在にも盲目となる」という言葉で有名な演説の一節である。

ユダヤ人大虐殺について語られた言葉は、私には現在の日本の原子力政策―核燃料サイクル路線の有様を暗示しているように感じられる。核燃料サイクルの要となる再処理工場の建設は秘密裏に進められたわけではないし、反対運動もあった。しかし、結局は多くの人々の無関心のうちに建設は進んだ。

鎌仲ひとみ監督がドキュメンタリー映画「六ヶ所村ラプソディー」の撮影を始めたとき、再処理工場はすでに完成し放射能の環境汚染を伴う試運転が開始されようとしていた。村は核燃関連施設なしには成り立たない状態になっている中で、「反対」でもなく「推進」でもなく、かといって「中立」はあり得ず、できる限り「公平-フェア」に全体状況を捉えて、見た人が考えることができる映画をつくりたいと思い六ヶ所村に通った2年間、そして悩みながらつくった映画が完成してからの、副題にある通り「ドキュメンタリー現在進行形」の2年間について、監督自らが語ったのがこの本である。

はじめは前途多難に見えた映画の公開が、やがて若い世代を中心とした自主上映会で広がり始め、映画を観て自分が今まで知らずにいたことに気づいた人々が新しい一歩を踏み出す、この動きは今もまさに現在進行形である。もう「何も知らなかった」とは言えなくなって動き出した人々との出会いに、鎌仲さんは「希望がすごくあるなと思うようになってきた」と語っている。この上映会のあとに続く出会いや新しい動きについての物語は、とくに、映画に何か物足りなさを感じたような人に、ぜひ読んでほしい。

後半に納められたノーマ・フィールドとの対談「『六ヶ所村ラプソディー』の可能性」はシカゴでの上映会後に行なわれたもので、これも非常に示唆に富む内容である。世界有数の地震多発地帯の日本列島に55基の原発があり、そこから使用済核燃料が六ヶ所村に送られている。ロッカショの背景には、いくつもの町や村のまだ語られていないラプソディーがあるに違いない。一本のドキュメンタリー映画が「隠された問題に光を当て」たことで、いままで都会で暮らす多数派の人々からは見過ごされてきた様々な地域のかかえる問題をめぐって、新しい物語が生まれつつあることを期待させる対談である。

(中垣たか子 2009/01/05)

● 「原子力資料情報室通信」No.415(2009.01.01)

口コミだけで広がっていった映画『六ヶ所村ラプソディー』監督自身が制作過程から上映開始後までを振り返る。苦労話だけには終わらず、視点の捉え方、メディアとして伝えていくことの意義を考えさせられる。後半の対談がおもしろい。この国が抱える様々な問題の本質、社会の構造によってとらわれてしまう価値観、本来の「政治」とはなにか、対話の中から浮かび上がってくる。

この映画をきっかけに「傍観者から当事者」「本来の市民」へと成長する人々の広がりはまさに「現在進行形」というタイトルにぴったり。市民運動の希望がみえる、うれしい本だった。(の)

◆関連書◆

『ヒバクシャ――ドキュメンタリー映画の現場から』 鎌仲ひとみ 著

『六ヶ所村 ふるさとを吹く風』 菊川慶子 著

『脱原発で住みたいまちをつくる宣言 首長篇』 井戸川克隆、村上達也、桜井勝延 他著

『暗闇の思想を/明神の小さな海岸にて』 松下竜一 著

『市民電力会社をつくろう!――自然エネルギーで地域の自立と再生を』 小坂正則 著

増補新版 『隠して核武装する日本』 槌田敦・藤田祐幸他 著

『広島の消えた日――被爆軍医の証言』 肥田舜太郎 著

『時代と記憶――メディア・朝鮮・ヒロシマ』 平岡 敬 著

『無援の海峡――ヒロシマの声、被爆朝鮮人声』 平岡 敬 著