| ■ 著者インタビュー

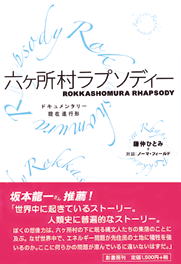

『六ヶ所村ラプソディー――ドキュメンタリー現在進行形』 著者  鎌仲ひとみさんに聞く |

||

| 2009年3月25日 赤坂のスタジオにて 聞き手・影書房編集部(松浦) ※途中、グループ現代の若いスタッフ・村井祥平さんも会話に参加して下さいました。 |

||

六ヶ所から祝島へ―持続可能な社会を求めて |

||

映画の何が人を動かすのか ――新著では、映画(『六ヶ所村ラプソディー』)を観た若者たちが核然再処理の問題を自分自身の問題として捉えて自ら動き始め、ひとつのムーブメントをつくっていく姿が印象的です。 鎌仲:映画というメディアだから、情報が映像で伝わるでしょう。しかも単純に言葉では説明できない部分がこの六ヶ所問題にはたくさんあって、そういう情報が重層的にいっぺんに伝わったんですね。自分たちの暮らしと直結しているエネルギーの重大な問題なのに、これまで無自覚だった、知らなかった、という自分に対する驚きや、現在進行形で六ヶ所で起きているものすごいことをどう受け止めればいいのか分からないということもある。 そこで何かしなければ、という感覚は生まれるんだけれども、あまりにも問題が重層的な伝わり方をしているので、何から手をつけていいのか分からないというもやもやが、最初は誰にでも生まれるんですね。そこに一つのハードルがあるような気がします。それを乗り越えていかなければ、市民活動とか自分のオリジナルな何らかのアクションにはつながらない。 ――社会派ドキュメンタリーは多くありますが、観客自身を突き動かすような作品はなかなかない。どの辺りに違いが? 鎌仲:例えば山形国際ドキュメンタリー映画祭などが、私の映画を評して「社会運動の映画でしょ」と切り捨てるラインがあると思うんですよ。他の社会問題を扱った映画を観ていて思うのは、監督たちが、当事者であることから遠ざかってひたすら客観的に描くか、あるいは運動体の中に入って描くかのどちらかということ。 映画的に作るためには、距離を置いた立場で、当事者でない人間が監督として描く作品の方が評価される。映画の独立性とか自立性を確保するためにはそれが必要であるともいえます。 私も『六ヶ所村ラプソディー』のときには「反対でも賛成でもなく」と書かれたりもしていますが、実は反対に決まってるんです。でも、両者の意見を聞いてフェアに撮ることを心がけた。核然サイクルに疑問を持ち反対の気持ちがあることは明々白々だけれども、一方的な撮り方はしないよと。難しいけれども最大限の努力をして推進派の意見も一生懸命聞いてみる。そうしたら、結局これは六ヶ所問題ではなく、全国問題だったということがあらわになった。 ――そのフェアネスさが観客に伝わったのでしょうか? 鎌仲:実際、100%成功しているわけではなくて、もっと推進側の人の意見を聞きたいという声もあったし、その人たちが矛盾を生きねばならないどうしようもなさを、まだ深く描き切れていないという思いはいまもあります。でもそこを描こうとした映画がこれまであまりなかったし、それを意識的に描きたいと思ったところで、新しい見方を提示できたのかもしれませんね。あの人たちが悪いんじゃないんだと、それを押し付けているのは誰だ、自分たちではないか、という大きな構造が見えたからじゃないですかね。 他の社会派ドキュメンタリー作品を観ていると、最後のところで、ふっと肩透かしを食わされたような、作家がそこで逃げているなと感じることがいっぱいあるんですよね。でも観客にとっては格好よく終わっている、映画として完結しているというふうになっている。私の作品の場合は、この「現実は続いてゆく……」ということが提示されて終わるので、「希望のない映画」とか、「絶望的な映画」とかというふうに言われるんです。映画の終わりで救わない、現実は映画よりもっともっと過酷なんですから。そこで生きていかなければならない人たちは現実にいるし、放射能が出てくることはみんなに分かったわけだし、じゃあどうするの? という、その答えは出せないから、それを投げて終わる。 でも実は作り終わったときには、こんなに真剣に受け止めてもらえるとは思っていなかったんです。観てもらえるかどうかも分からなかった。自分の問題として観てほしい、考えてほしいとは思っていましたけれども、こんなにも多くの若い人たちが真剣に自分の問題として受け止めて、アクションにまで持って行ってくれるというようなことが、しかもこんな短期間に起きるとは思っていなかったので、内心「おお!?」という驚きと喜びがあります。だって最初の試写会でマスコミや評論家たちが観に来た時には、総スカンでしたからね。誰もコメントしてくれなかったし誰も書いてくれなかった。 村井:僕は大学で上映会をやったんですけど、観た時には、やはり鎌仲さんの撮っている姿勢、ご自身がどういうふうにテーマに関わろうとしているか、「これからも自分のこととして付き合っていくよ」ということを映像から感じるし、もうひとつ大きかったのは、観る人にとって、どこかでこんな問題が起きていますというふうに始まって終わるのではなくて、鎌仲さんの映画は、観ている人自身と問題との間に身近なステップというか、その間に「つながっているんですよ」というメッセージを感じたんですよ。そこが他の映画とは全然違うと思いますよ。 例えば具体的には『ヒバクシャ』では、(放射能に汚染された)ポテトが空を飛んできて「ああ俺たちももう食ってるじゃん」っていうようなことだったり。 鎌仲:それは暮らしの視点から捉えているからかもしれませんね。その暮らしそのものを描きたいと、六ヶ所の暮らしと私たちの暮らしとの接点を意識して作りましたから、そこの部分がステップになっているのかもしれませんね。 村井:ああこれは他人事じゃないと、自分たちもすでに当事者で関わっていることなんだということを感じてしまったときに、ああどうしよう、何ができるか、と動かざるを得ないというふうになっていく。 鎌仲:自分が問われるんですね。知ってしまったのに知らないふりをするのか、って。 ――他のドキュメンタリーだって、知るべき情報はたくさん提示するわけですよね。観た人は重いものを受け止めることもあると思いますが、行動には結びつかない。 鎌仲:やっぱりそれは作っている人がどこかで切っているんじゃないですかね。作り手が線を引いてしまうので、作る側と観る側に分かたれてしまっている。 問題そのものと作る側との関わりも、例えばマスコミ、特にテレビの人たちは、それを仕事として撮って、仕上げてしまったら、その問題とは切れて、また次の問題に行くでしょう。 若者たちの新たな動き ―― 一口に再処理反対運動といっても、若者たちの取り組み、運動の仕方はユニークでとてもバラエティに富んでいます。彼ら・彼女らのあのユニークな発想はどのようにして生まれてくるのでしょうか? 鎌仲:既存の組織がやってきたやり方ではやりたくない、という意識がまずあると思います。「反対!」というシュプレヒコールをいくら叫んでも、変わらないと思っているわけです。といって何かモデルがあるわけではないので、自分たちにできることから何かやってみよう、一人で考えるんではなしに仲間といろんな考えを出し合うなかで、「じゃあ一緒にこれをやろうか」というふうになって、いろんなアイデアが出てくる。 「六ラプカード大作戦」というのがあって、いろんな種類のハガキを作って友人・知人に送って六ヶ所再処理問題をひろく知ってもらおうということで、これはずいぶん有効だったんじゃないでしょうか。 それから、自分たちと同じような普通の市民に気持ちよく伝えるためにはどうしたらいいかということに気を配っていますね。でもそれは映画に出ていただいた菊川(慶子)さんがやっていることにヒントをもらったんじゃないのかな。自分がみてきれいだと思うもの、美しいと思うものといっしょにメッセージが伝わったら受け入れられやすいんじゃないかと。アプローチの仕方を変えてみようと。 ――『六ヶ所村通信no.4』(映画『六ヶ所村ラプソディー』の後の動きを記録したビデオレター)で、若者が数人で青森県庁へ担当者に要請と抗議に行く場面があります。事業者や県や国に自分たちの思いを直接伝えようとすると、その方法はとても限られていて、あのような要請・抗議行動をするしかないのですが、それは既存の運動体もやってきたのでは? 鎌仲:そうなんですよね。でも既存の運動は団体で行ったじゃないですか。彼らは、個人の名前で行くようになった。個人の立場で行く、東京に住んでいる三人組ですとか、僕はサーファーですとか。団体が一つ入っていれば、向こうは会わざるを得ない。 あと、海外ではどうしてるのかなということも研究したりしていますね。例えばドイツの再処理工場を止めた運動なんかでは、音楽を使ったりとか、パレードをしたりとか、人が参加しやすい。これまで市民活動家のものだと思われていた運動を、普通の市民が参加してやるものなんだよというふうに変えたいと、彼らは思っているんですよね。 ――そういうふうに敷居を下げようとすればするほど、核心のテーマをぼやかしたり、本質的な議論は先延ばししたりとかいうふうになりがちですが、そこはどのように? 鎌仲:確かにそういうところもあります。でもそうすると自分の中にジレンマが生まれるでしょう。そのジレンマに向き合うことで、また次のことを考えなければいけなくなるので、ステップ・バイ・ステップだと思います。いっぺんに洗練された運動にはならないですからね。 だけど新しい運動をやってみて初めて学びが生まれるから、みんな勉強してるんだと思いますよ。それで、このあいだみたいな「六ラプサミット」(「『六ヶ所村ラプソディー』東日本サミット」。STOP再処理を目指して新たな次のムーブメントのための道をつくろうとの呼びかけのもと、今年の2月7・8日、盛岡市で行われた会議。170名が参加)のような、実際に政策を転換するような有効なアクションについて具体的にみんなで話し合ったりというようなところまで行っています。 ――「六ラプサミット」の話を少し。 鎌仲:34ものプランが全国から実行委員会に提案されて、さまざまな議論がなされました。例えば再処理反対の署名が百万人分も集まっているのにマスコミは一行も書いてくれない、それでは署名を集めた意味がないではないか、その署名を有効に生かすにはどうしたらいいのか、マスコミにどうやったら書いてもらえるのか、とか、エネルギー政策大綱という政府の計画書があって、それは五年ごとに見直すんですが、それを原子力ではなく自然エネルギーを中心にする政策大綱に変えてしまえと、その政策大綱そのものを市民が起草して提案しようとか、みんなでいろんなアクションをしていくための基金を作ろうということで、定額給付金をみんなに寄付してもらおうなんていう話も出ていますが(笑)、そうして政策を転換させようと。 それからデータバンクを作ろうと。ネット上に今全国のどこで誰がどんなアクションをしているのか、陳情とかイベントとか、あるいはブログに誰がどんなことを書いているのかとかが一目瞭然になるような、そのサイトを訪れれば分からないこともいろいろ質問できるし、これまでやられてきたことの蓄積もわかる、というような、情報がそこに行けばみんな集まってきている、というようなものをつくろうとか。 二日間にわたってすごく熱く議論されて、ホテルの人たちもびっくりしていました。「いったいなんの集まりなんですか?」って。会議が終わっても廊下やロビーで夜中までみんな語り合っていて。学生から70、80代のお爺さんまで。それは東日本サミットだったんだけれども、こんど西日本でもやろうということになっています。「『六ヶ所村ラプソディー』東日本サミット盛岡宣言」というすばらしい宣言も採択されました。 ――メディアで報道はされましたか? 鎌仲:「岩手日報」が二回も書いてくれました。「朝日新聞」(岩手版)も。「脱原発を提案」とかって。 でも、日本では今「原発ルネッサンス」だといってマスコミを使って原発をもてはやすばかりだから、「脱原発を進めよう」という市民の声とのバランスが取れていないんですよね。 村井:少しずつ「原発はクリーンなんだ」という意識がそういう宣伝によって刷り込まれていっているところが怖いですよね。 鎌仲:本当に。放射能を出してどこが「クリーン」なんだ! 記者クラブの問題 ――マスコミといえば、先日(3/15)新作映画(『ミツバチの羽音と地球の回転』仮題)の制作過程をまとめたビデオレター『ぶんぶん通信no.1』の上映会がありましたが、取材先の町議会で、鎌仲さんは記者クラブの会員でないという理由で追い出されていましたね。新著の中でもマスコミの記者クラブの問題が指摘されていますが。 鎌仲:あれは記者クラブじゃないからという理由で追い出されたのではなくて、町議会の議長に電話で取材を申し込んで許可を得ていたのに、当の議長が「聞いてない」と嘘をついたんです。でも結果的に議場に残ったのは記者クラブのメディアだけでした。六ヶ所村周辺の取材の時に断られたのは、ぜんぶ記者クラブに入っていないからという理由でしたけど。 ――つまり記者クラブのマスコミ記者はいいけど、鎌仲さんはまずいと判断された。 鎌仲:そうですね。マスコミは四時間も五時間も取材をしても、結局放送するのは五分とかですからね。ディティールも経緯も全然伝わらないですよね。 ――ある意味、マスコミの記者が何を報道しても怖くないと、高をくくられている。 鎌仲:そう。書いている記事を読んでも、本当にそこで起きているゆがみとかというものは、紙面とか画面に出ていませんからね。 ――それは記者クラブ内での日頃の馴れ合いの結果だとも思いますが、記者クラブ制度のメリット、デメリットについて教えてください。 鎌仲:記者クラブの中で取材している人たちにとっては、自動的に情報がもらえるわけですから、楽ですよね。でもそれは、誰のためのメディアかといったときに、それを受け取る市民にとってはデメリットだと思いますよ。 一種の既得権益ですね。自動的に情報は来るし、探しに行かなくても向こうが情報を整理して渡してくれるから、他社とあんまり競争しなくてもいいし。でも結果的にニュースの質は落ちますよね。 ――新聞の読者やテレビの視聴者は、一応は「公正中立」な報道がなされていると思っているわけですが、現実には、記者クラブに流される権力や事業者、企業側からの一方的な情報が多いということになりますよね。 鎌仲:100%そうだとは言いませんが、ものによってはそういう扱いになっているし、そういう傾向はどうしてもありますね。 ――ジャーナリストなら、少しでもおかしいと感じたことがあったら独自に取材するのが当たり前だと思いますが……。 鎌仲:そういうことはみんながやらないから、やらないんじゃないかなぁ、横並びだから。よそがやらないことは自分もやらない。 例えば今度の『ぶんぶん通信』でお見せしたような、上関(山口県上関町)の議会で、こんなふうにゆがみがあるよ、おかしいんじゃないの? というような提示の仕方を、あの同じ現場にいた記者たちはしていません。民主主義の手続き上は、この多数決は問題ないでしょうと、ただそれを伝えるだけであって、そこにある軋轢そのものに関しては何も言及しない。祝島(瀬戸内海に浮かぶ山口県上関町の島。現在中国電力が対岸の田ノ浦地区に原発を計画中。祝島民の9割が原発に反対している)の島民が250人も議会の傍聴に来ていたのに、20人しか中に入れなかった、そのことの是非は意見としては書かない。何か欠落していますよね。 それはやっぱり中国電力がマスコミ各社の大きなスポンサーだっていうこともすごく大きな要因で、このまえ祝島に取材に行ったら、祝島寄りの番組を作っていたテレビのディレクターが飛ばされていました。 ――記者クラブ制度をやめることはできないんでしょうか? 鎌仲:韓国の記者クラブはなくなったんですよ。私はこのまえ、「記者クラブがあるのは日本と韓国だけなんだよね」、といったら、「韓国は去年なくなりました」って教えてもらったんです。だから、世界でもこんな制度があるのは日本だけです。 なくそうと思えばなくすことはできると思いますよ。それには大多数のマスコミの記者たちがそれを話し合ったり望んだりしなければいけないと思いますけれども、今のままでは難しそうですね。 ――記者クラブの会員でないことで不利益も多く蒙っていらっしゃると思いますが。 鎌仲:もちろんそれはありますが、この『ぶんぶん通信』のように、「いかに排除されたか」という経緯そのものを見せることによって、何で排除したのかということも含めて、ものすごく問題がリアルな事実として伝わっていきますよね。 カメラは排除されたけれども、押し問答の末に、私はボイスレコーダーだけ持って中に入ったので、音は録っていました。その議会でのやりとりで、原発反対派の町議のひとりが「責任は誰がとるのか」、「少数者を犠牲にしていいのか」と言っている音と文字だけがスクリーンに写るシーンがあります。それに、追い出された私のカメラマンは、外の混乱を撮影することになりました。ああいうやりとりが、マスコミからは絶対伝わらないでしょう? でも排除された私が音だけでも伝えようとする。そういうところで、起きている事実とそのゆがみの在り処が総合的に伝わりますよね。他のカメラは残っているのに、私だけを追い出したからね、それはやっぱり誰が見ても異常ですからね。 新作『ミツバチの羽音と地球の回転』(仮題)について ――最後に、新作映画について。『ヒバクシャ』『六ヶ所村ラプソディー』と「核」に関わる問題を続けて撮られてきた延長上の作品と言えると思いますが、同時に、初期の作品である『エンデの遺言』(99年、NHKで放送。のち書籍化)にも通じるものがありますね。 鎌仲:そうなんです。ミヒャエル・エンデは、いまの大量生産大量消費文明のもとで私たちは経済成長をし続けなければならないと刷り込まれていて、そのためには、結局地球環境を破壊するか低開発国の人たちを搾取する以外にないと、そんなことをしていたら人類、この文明自体がもう持続不可能だということを言ったんですよね。そうではなく、持続可能な、成長しないでみんながいかに豊かになるかという大きな問いが残されている。 そこで地域通貨が一つのツールとして提案されましたが、もう地域通貨だけではだめなんですね。社会システムそのもの、あるいはエネルギーの使い方そのものをシフトしないと。だけど、特に経済成長だけを目指してきた日本では、そこからの逃げ道がない。すごい閉塞感があるでしょ、日本の中に。経済不況になって雇用がなくなってしまえば、生活ができなくなってしまっている。 でも例えば今回取材したスウェーデンのように、既にシフトが始まっているところがあるんだよという現実を見せて、初めて「あ、違う選択があるんだ」と気づく。そんな映画にしたいと思っています。 ――スウェーデンは日本の20年先を行っているそうですが、モデルとなるのはいつも欧米で、日本は常にそこから遅れている。 鎌仲:でも例えば宮本常一の『忘れられた日本人』(岩波文庫)のなかにだって持続可能性のヒントはあると思うんですよね。 祝島には千年続いてきた祭があります。祭にかかる費用は大変なものですが、年貢の取立てが厳しかった江戸時代でも、領主から絞るだけ絞られてきた百姓たちが祭を続け、外から何も輸入せずに生き延びてきた。そこには何かがある。 いまも祝島に暮らしているとあまりお金を使わないんですよ。物々交換とか近所の助け合いがあるから、お金を介在しない別の経済が存在しているんです。本来地域社会を支えていたそういう相互扶助の慣習が、日本では多くの地域で崩壊してしまった。 そこでまた新たな「つながり直し」をするために、地域通貨という道具を使ってみようよと。顔と顔が見える、お互いが信頼できる関係を、モノやお金じゃなくて関係を受け取る社会をつくろうと。経済成長だけでは破綻が見えてしまっているわけですから、地域の中での関係性が回復しなければ私たちはもう誰にも頼れるものがない。 私たちの上にいるえらい人たちが、私たちが一生懸命納めたお金をなんだか分からないことに使ったり懐に入れたりして、結局年金も医療も雇用も全部破壊された社会になってしまった。「もう私たちは頼るものがないですよね」って言うと、普通の主婦やおじいちゃんおばあちゃんだって「うんうん」って言いますよ。「そうですよね」って。それじゃあいったいこれから何に頼って生きていきますか? また同じことをしますか? って。誰かがやってくれると思っていたからここまできたけど……。 ――スウェーデンではその関係性を回復しつつある? 鎌仲:そうですね。地域の中での信頼関係・コミュニケーションですよね。 例えば、過疎化が進む村で、どうしたら若者の流出を止められるかという時に、「ナチュラル・ステップ」(持続可能な社会をつくるための提言、その提言をする国際組織)を広めている男性が、「この村をどうすればいいのかという問題は、あなた方が考えるのではなく、この村で一番若い女の子たちに聞いてみたらどうか」という提案をして、老人たちが女の子たちに聞きにいったんですね。そしたら、娘たちはやっぱり「この村を出て行く」って。「何で?」と聞いたら、「だって子どもを預ける場所がないじゃない」と。「じゃあ子どもを預ける場所があったらこの村に住む?」と聞いたら「それだったら住む」って。それじゃあ自分たちで保育所をつくろうということになって、村の老人たちが入れ代わり立ち代りで子どもたちを預かる託児所をつくって。 もともと住みよい村なんですよ。でも、子どもを預けて仕事に行けないから、やっぱり若い人たちは結婚したら街に引っ越すしかないと思っていたんだけども、託児所をつくることで若者たちが定着をし始めた。 ――都市部と地方のちがいもあると思います。地方は過疎化で破壊されているけれども、都市部では地方よりもさらに人間どうしの関係性が希薄で孤立している。可能性としては、地方の方があるとお考えですか? 鎌仲:あると思います。それは、素晴らしい自然のある場所だからです。素晴らしい自然の中に住んでいながら、ここには何もないんだと思ってしまうところ、自分たちのまわりにある自然に価値を見出せないところが不幸なんですよね。そこに仕事がない、仕事は都会の会社にしかないという思い込みがあるんです。 『エンデの遺言』で紹介した地域通貨の考え方は、そこに人が住んでいればニーズはあると、そのニーズをいかに見出していくのかということなんです。 例えば車を持っていれば、足の悪いお年寄りの買い物にお付き合いしますよと、地域通貨これくらいで毎回やりますよと。そこに関係性が生まれる。 恐慌でお金の流通が滞っても、人はそこに生きているわけだから、家があちこち壊れたりするわけですよ。そこに仕事が生まれる。修理代を払うお金はないけど、代わりに私はパンが焼けるから、ドアを直してくれれば一週間分のパンを、というふうにやっていくことはできるわけで、つまり何かがあればいいわけです。そこをもう一回見つめなおそうということなんです。 新作映画と『エンデの遺言』とのつながりは、まずその出発点として今の文明が持続不可能だという前提から入っているところ。『エンデの遺言』では地域通貨というツールしか紹介できなかったけれども、今度の作品では、社会が持続可能であるためにはどうしたらいいのか、どんな条件が必要なのかというシステムの面から、そのシステムを人間がどう支えるのかというところから、包括的に入っていこうとしています。『エンデの遺言』のときよりももっと具体的な肉体をともなった答えが立ち現われて来ることを、私は望んでいます。(了)

●『六ヶ所村ラプソディー――ドキュメンタリー現在進行形』の書評⇒ ●『ヒバクシャ――ドキュメンタリー映画の現場から』の書評⇒ * ■新作『ミツバチの羽音と地球の回転』(仮題)は2010年春公開予定 詳しくは http://888earth.net/ ■映画『六ヶ所村ラプソディー』HP http://www.rokkasho-rhapsody.com/ ■『六ヶ所村ラプソディー』オフィシャルブログ http://ameblo.jp/rokkasho/ ■映画『ヒバクシャ』HP http://www.g-gendai.co.jp/hibakusha/ |

||

|

|

||