★目取真俊の中・短篇作品を全3巻に集成!

目取真 俊 短篇小説選集 全3巻

●各巻内容

●書評&関連記事

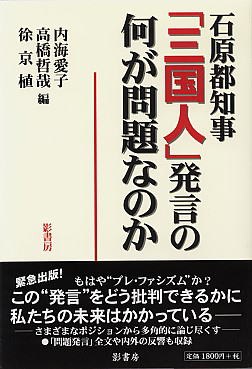

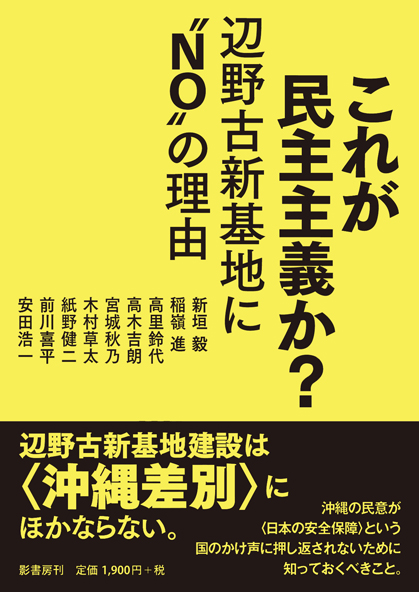

●関連書

★「琉球新報」(2013.6.17~18)で2回にわたり著者インタビュー掲載。

沖縄に胚胎する伝承や記憶を源泉に、現実と対峙し物語を

紡ぎ続ける作家・目取真俊の中・短篇作品を集成!

*

戦争と支配の歴史に翻弄され、癒されぬ傷の上に新たな傷が上書きされ続ける島、沖縄。

そこに住む人びとの生の喘ぎを、かすかな息遣いをも伝える想像力で紡ぎ出す作家の、

その幻想的かつリアリティあふれる作品全33篇を、発表年順に全3巻に集成。

単行本未収録作品12篇を含む中・短篇から掌篇までをほぼ網羅する待望の作品集。

〈著者略歴〉

目取真 俊(めどるま しゅん)

1960年 沖縄県今帰仁(なきじん)生まれ。

琉球大学法文学部卒。

1983年「魚群記」で第11回琉球新報短編小説賞受賞。

1986年「平和通りと名付けられた街を歩いて」で第12回新沖縄文学賞受賞。

1997年「水滴」で第117回芥川賞受賞。

2000年「魂込め(まぶいぐみ)」で第4回木山捷平文学賞、第26回川端康成文学賞受賞。

小説の他に時事評論集『沖縄「戦後」ゼロ年』(日本放送出版協会)、『沖縄 地を読む 時を見る』(世織書房)等。

新聞や雑誌にエッセイ・評論などを発表。 ブログ「海鳴りの島から」

●各巻内容

目取真俊短篇小説選集1 魚群記

2013年4月刊

四六判並製330頁

定価 2000円+税

ISBN978-4-87714-431-9 C0393

沖縄へ出稼ぎに来た台湾人女工の生活を少年の視点で追った「魚群記」(第11回琉球新報短編小説賞)。戦時中に子を失い、戦後は行商で生き抜いてきた老女は、認知症を患いつつも最期に思いがけない行動に出る(「平和通りと名付けられた街を歩いて」第12回新沖縄文学賞)。

単行本『目取真俊初期短篇集 平和通りと名付けられた街を歩いて』(影書房刊)収録の5篇(「魚群記」「マーの見た空」「雛」「平和通りと名付けられた街を歩いて」「蜘蛛」)に、新たに3篇を加えた、著者20代の鮮烈な感性が迸る初期作品集。(全8篇、うち単行本未収録作品2編)

[収録作品]

「魚群記」(1983)

「マーの見た空」(1985)

「雛」(1985)

「風音」(1986)

「平和通りと名付けられた街を歩いて」(1986)

「蜘蛛」(1987)

「発芽」*(1988)

「一月七日」*(1989)

*=単行本未収録作品。( )内は作品発表年。

目取真俊短篇小説選集2 赤い椰子の葉

2013年7月刊

四六判並製386頁

定価 2000円+税

ISBN978-4-87714-434-0 C0393

ある日突然冬瓜(すぶい)のように腫れあがった男の足。指先からは滴がしたたり、その水を求めて戦時中壕で別れたはずの兵隊たちが夜ごと足元に列をなす(「水滴」第27回九州芸術祭文学賞、第117回芥川賞)。魂(まぶい)を落とし昏睡する男の身体にはヤドカリが宿るが、その魂は浜辺で海亀を待ち続ける(「魂込め(まぶいぐみ)」木山捷平文学賞、川端康成文学賞)。

不本意な生をもたらしたものは戦争か、人間か。記憶は時を超えて闇の底から突如としてよみがえり、生者に問いかける。90年代の代表作を含む傑作13篇を収録。(単行本未収録作品6編)

[収録作品]

「沈む〈間〉」*(1991)

「ガラス」*(1992)

「繭」*(1992)

「人形」*(1992)

「馬」*(1992)

「盆帰り」*(1992)

「赤い椰子の葉」(1992)

「オキナワン・ブック・レヴュー」(1992)

「水滴」(1997)

「軍鶏(タウチー)」(1998)

「魂込め(まぶいぐみ)」(1998)

「ブラジルおじいの酒」(1998)

「剥離」(1998)

*=単行本未収録作品。( )内は作品発表年。

目取真俊短篇小説選集3面影 と 連 れ て

2013年11月刊

四六判並製約365頁

定価 2000円+税

ISBN978-4-87714-437-1 C0393

「うちは答えたさ。もういいよ、って。これ以上哀れしなくていいよ、って」――現世に戻ることを拒んだ魂の一人語り「面影と連れて(うむかじとぅちりてぃ)」。米兵の幼な子を殺害後、自らに火を放つ主人公を追った衝撃の掌篇「コザ/『街物語』より 「希望」」。「慰安婦」になることを強いられた女と徴兵を拒否した青年との愛を重層的に紡ぎだす「群蝶の木」。首を失った少年兵が夜の街を疾駆する「伝令兵」……。

人間の悲しみ、恐れ、不安、屈折、憎悪、残虐さをも傑出した想像力で描き出す作家の視線の先にあるものは――。魂を揺さぶる12篇を収録。(単行本未収録作品4編)

[収録作品]

「内海」(1998)

「面影と連れて」(1999)

「海の匂い白い花」(1999)

「黒い蛇」(1999)

「コザ/『街物語』より(「花」・「公園」・「猫」・「希望」)」(1999)

「帰郷」(1999)

「署名」(1999)

「群蝶の木」(2000)

「伝令兵」*(2004)

「ホタル火」*(2004)

「最後の神歌」*(2004)

「浜千鳥」*(2012)

*=単行本未収録作品。( )内は作品発表年。

書 評

&

関連記事

●『東京新聞』 2013年4月16日

Tweet

●『毎日新聞』(夕刊) 2013年4月25日/文芸時評:4月 私のおすすめ 編集部

(『魚群記』)は、沖縄の現実を書き続けている作家の短編選集。品切れで入手しづらい作品があるため、企画したという。表題作、パイン工場で働く台湾から来た女性と少年の交流はみずみずしく、缶の中から飛び立った黒く大きな虫のイメージが忘れられない。夏までに全3巻を刊行の予定。【棚部秀行】

Tweet

●『琉球新報』 2013年4月29日/文芸時評 2013・4月

見慣れた日常 揺さぶる表現

評者:本浜秀彦(文教大学教授)

(前記略)目取真俊短篇小説選集の発刊も特筆したい。単行本未収録作品の所収は企画の目玉のひとつで、表題作を含む8作品が収録された第1巻『魚群記』では、同人誌に発表された「発芽」(1988年)と『新沖縄文学』初出の「一月七日」(89年)がそれにあたる。「発芽」は川に上がった浮浪者らしき中年男性の死体を見た「私」の周りで、現実と幻想を往還するような出来事が展開する。川を泳ぐ蛇をつかまえようとした妻が水の底に引きずりこまれ、「私」も方向感覚を失うが、気が付くと公園のトイレの個室に。団地の自宅で助けを叫ぶ妻の姿は変形し、「私」をつかまえに男が追ってくる―。彼の掌編「ガラス」(97年)と同じような味わいを持つ作品だ。

フリオ・コルタサルの「続いている公園」と「ガラス」の類似点をいち早く指摘したのは作家・崎山多美だが、「発芽」でも、政治的リアリズムの意識で書かれた「平和通りと名付けられた街を歩いて」(86年)以後の、南米文学のマジックリアリズム的な要素を取り入れた目取真の試みが見て取れる。その点では芥川賞受賞作「水滴」に至るまでの習作のひとつとも言える。

もっとも昭和天皇の逝去を扱った「一月七日」に連なるのは、皇太子夫妻(現天皇皇后)の来沖をモチーフにした「平和通り―」である。作家の歩みというものは、やはりどこか螺旋(らせん)階段を思わせる。

Tweet

●『週刊読書人』 2013年5月24日

消費に抗する読書―書くこと読むことの倫理―

評者:千葉一幹(拓殖大学教授・比較文化・日本近代文学専攻)

目取真俊の小説を読むということは、いかなる経験なのか。

『魚群記・目取真俊短篇小説選集1』には、復帰以前の沖縄の現実を少年の眼を通して描き、目取真の実質的デビュー作にもなった表題作「魚群記」(琉球新報短編小説賞受賞)や、泣き御頭と呼ばれる、特攻隊員の頭蓋骨がある村を取材するテレビ局員とその村の者とのやりとりに双方の戦争体験を重ねて描いた「風音」、痴呆症に罹った老婆ウタが、沖縄を訪問した当時の皇太子・皇太子妃(現・天皇・皇后)の乗った車に自身の糞便をなすりつけるという衝撃的場面を持つ「平和通りと名付けられた街を歩いて」(新沖縄文学賞受賞)など、目取真が二〇代で発表した中・短編が収められている。

日本で唯一地上戦を経験した沖縄、戦後も長らく米国の統治下にあり、復帰後も日本に存在する米軍基地の70%以上を抱えた沖縄の歴史と現実を、そうした歴史と現実に向き合おうとしない本土の人々らへの批判的意図を込め、描き続ける目取真のあり方は、この初期作品集でも遺憾なく示されている。とりわけ「風音」は、後の目取真の作品を考える上で重要な作品だ。泣き声を発するという特攻隊員の遺骨の取材に村を訪れた藤井は、自身も特攻隊の生き残りであり、多くの戦友が沖縄戦で命を落としている。自分だけが生き残ったことへの負い目が藤井をこの取材へと駆り立てたのだが、こうした設定は、芥川賞受賞作である「水滴」の徳正に通じるものだ。彼は沖縄戦で死んだ兵士の亡霊に取り憑かれるが、それは、彼だけが沖縄戦の生き残りであるからだ。また、藤井の取材を拒絶する村の老人清吉が、戦争中今や骸骨となった特攻隊員の遺体から万年筆を盗みに行く際、頭蓋骨と見紛うヤドカリに出くわすが、それは、川端康成文学賞受賞の「魂込め」の魂が抜けだした光太郎の口腔に棲みつく(小説ではアーマン)を彷彿とさせる。

だが、こうした通常の読み解きを躊躇わせるものが、目取真の作品にはある。それは、たとえば、目取真の芥川賞受賞に際し選考委員が描いた選評の中で、思想的には目取真と対極にある石原慎太郎が発した言葉に示されたものだ。「またしても沖縄」である。

この言葉は、差別的だとも言われもしたが、目取真の作品は、そもそも沖縄を差別する本土の者たちの視線無しには存在し得ないものだ。だから、「水滴」の、作品としての出来映えを単に論じただけの他の選考委員の選評は空疎に響いてしまう。「平和通りと名付けられた街を歩いて」での皇太子の姿にしても、糞便をなすりつけるウタの行動の意味を鮮明にするには、美化して描いたほうがよいが、目取真はむしろ貧相な姿に描いている。そのような技巧を追求する姿勢を作家に拒絶させるものが、目取真の作品自体にあるのだ。それは、書くことそして読むことにおける倫理と呼ぶべきものだ。

目取真の作品を読むことを通じ、われわれは自身の倫理性が問われる。沖縄戦で米軍によって多くの民間人が殺されただけでなく、友軍であるはずの日本兵によって沖縄の人々の命が奪われたという現実、沖縄に米軍基地が集中しかつその移設すらままならないという事態にわれわれはどういう態度をとるのか、そう問いかけられるのだ。

今、日本で文学作品を読むことは、消費行動の一つになってしまった。が、そうした態度で作品に接することを許されない経験、それこそ、目取真の作品を読むことである。

Tweet

●『東京新聞』(夕刊) 2013年6月20日

Tweet

●『「いける本 いけない本』 Vol.18 2013夏号 (2013年6月18日発行)

【いける本】

評者:中嶋廣(トランスビュー)

『魚群記―目取真俊短篇小説選集1―』

集中、「マーの見た空」が比類ない傑作。小学生の頃いっしょに遊んだ、少し知恵の遅れた、少し体のイビツな青年が、ある不幸な事件で姿を消す。魚を獲るのと、闘牛で牛をけしかけるのが上手だった青年の、激しく清冽な思い出。通勤の途上読んで、涙がこぼれて困った。これほど強い哀しみをもたらす作品を、何年も読んだことがない。忘れがたい。

Tweet

●『琉球新報』 2013年6月30日

『魚群記―目取真俊短編小説選集1』 濃密な質感と風刺

評者:仲程昌徳(琉球大学元教員)

1983年から89年にかけて発表された短編を集めた作品集には、第11回琉球新報短編小説賞を受賞した「魚群記」、第12回新沖縄文学賞を受賞した「平和通りと名付けられた街を歩いて」他6編が収録されていて、目取真俊がどのような地点から出発したかを、あまさず語るものとなっている。

収録作品8編は、大きく二つの系統に分けられる。一つは、子供たちの世界を中心としたものであり、あとの一つは、子供のない夫婦の生活を中心にしたものである。それぞれの作品は、幾つもの相反する要素が組み込まれ層をなし緊張感を生み出していく。

作品の重層構造が、前者では対象への魅惑、大人たちへの同化、反復への不安、反発あるいは親和、同伴への意志、後者では同棲(どうせい)者および外部との不通、違和、疎外といった振幅のある世界を現出させていく。

目取真作品の魅力は、幾つもの要素の混在する構造とともにそれを支えている文体にある。どの作品のどの一部分をとってきてもいいが、例えば「マーの見た空」の合歓の木の幹に開いた洞から羽蟻が吹き出し乱舞する場面などは、テリー・イーグルトンが、シェイマス・ヒーニーの詩「掘る」について「記号表現と記号内容と指示対象のあいだに、髪の毛一本滑り込ませることさえむずかしい」といった評を想起させる「濃密な質感」をもっている。

緻密な描写、圧倒的な比喩法、突如として眼前する異物とともに、それぞれの作品に登場してくるテラピア、羽蟻、文鳥、蟹、ヤドカリ等の小動物のもたらす手触りがその「質感」を厚みのあるものにし、読者を魅了する。また作品の背骨をなす政治的、社会的状況が深刻度を増すほどに滑稽感を増幅させ揶揄(やゆ)、風刺が効いて読者を驚嘆させる。

8編は、すべて沖縄で発刊されていた刊行物に発表されていた。それは、沖縄の文学史的観点からすれば、驚くべき出来事であった。近代の表現者は、それらが皆無に近かったために「東京」に出ていったのだから。

Tweet

●『思想運動』 2013年7月1日

身体と思想――目取真俊を読む喜び

評者:越川芳明(文芸評論家)

本書は、目取真俊短篇小説選集(全三巻)のうちの初巻だ。デビュー作である「魚群記」をはじめとして、二〇代の目取真によって書かれた初期の短編作品が八つ収録されている。

未収録の短編を集めた『平和通りと名付けられた街を歩いて』(2003年)や『虹の鳥』(2006年)など、目取真俊を追いかけてきて、今回の企画を実現させた影書房には、大きな拍手を送りたい。

と同時に、大手の出版社のだらしなさに失望する。村上春樹の新刊刊行をめぐって、あざとい企画(内容ではなく、売り方で)を立てても、どうしてこうしたマトモな企画が思いつかないのだろうか。トルコのオルハン‐パムク(2006年にノーベル賞を受賞)を知らないのだろうか。かれらは作風も背景も異なるが、読んでいてわくわくするその物語性のみならず、ふと立ち止まって(あるいは読後に)深層の意味を考えることを可能にしてくれる。どれもみな大人の作品だ。それに比べれば、村上の作品は、無駄に長いだけの童話にすぎない。

さて、この初期の短編集をざっと読み直してみて、改めて感じたことが二つある。第一には、誰もが感じることだろうが、すでに二〇代にして目取真俊は自己の文体を完成させてしまっているということだ。弛緩するところがまったくない、緊張感を孕んだ一つ一つの文章の細部に、テラピアやヤドカリ、ガジュマルや昼顔やアダンをはじめとした沖縄の動植物の描写が絡み、さらに登場人物の身体感覚(匂いや生理感覚、さまざまな触覚)がぎっしり詰まっている。

第二に、そうした身体表現が思想性を帯びているということだ。たとえば、短篇「魚群記」は、「僕の飢えは激しかった」で終わっているが、ここにある「飢え」は、表向きは数行前の「空腹」を受けているとはいえ、ただの「空腹」ではない。つねに外部の権力(本土やアメリカ)に弄ばれているオキナワの現状(父や兄などの家族だけでなく、台湾女工たちも含む)から、なんとか自分だけは脱したいという切実な欲求の表現だ。

今後、第二、三巻と刊行されると聞く。まだ読んだことのない諸賢にも是非おすすめしたい一冊である。

Tweet

●『図書新聞』 2013年7月20日/13年上半期読書アンケートより

高橋敏夫氏(文芸批評)

『目取真俊短篇小説選集1 魚群記』

毎月の雑誌で新作を探すのが癖になってひさしい(もちろんこれはわたしだけではない……)目取真俊の、単行本未収録作品をふくむ待望の選集(全三巻で発表年順)だ。第一巻に収められた「一月七日」は、壮大かつ空虚な自粛へ、オキナワの「死」を鋭くさしこむ秀作。この選集をながめつつ、目取真俊論にとりかかろうと思う。

Tweet

●『読売新聞』 2013年7月21日

Tweet

●『平和フォーラム ニュースペーパー』 2013年8月号

http://www.peace-forum.com/newspaper/130801.html#11

【本の紹介】 『魚群記』

この人はどんな小説を書くのだろう。この人の日々更新されるブログ「海鳴りの島から」には、オスプレイパッド建設に反対するやんばる高江の住民の非暴力直接行動に自らも参加して、その日々の出来事を書き連ねている。一方、たたかいのあいまに自然に恵まれたやんばるの森を散策し、昆虫や植物の写真を撮りブログにアップし続けている。その写真は、けっしてプロではないだろうに、じつにやんばるの自然に対する深い愛情を感じさせる。

ブログを見ることで関心を持ったこの人、目取真俊の短編小説選集が発刊されたというのでさっそく買い求め、一気に読了した。第一巻『魚群記』に収められた八篇は、著者が20歳代のときに書かれた初期の作品である。1960年生まれである目取真と私は同世代で、同じ時空間を生きてきたことになる。幼少から学生時代の実体験に基づいて書かれたものであろう作品にある、その時代の空気、社会環境の変化の描写、そして誰しも若い世代が持つ性に対する鬱屈した押し込められた感情など、私にとって強い共感を持つものであった。

しかし当然にして沖縄の近現代の歴史が、彼の生きてきた時間に突き刺さり、重層的な時間をかたちづくっている。作品に出てくる時空間を錯綜する描写は、まさに沖縄に流れる時間であり、生半可な理解や、安易な共感を拒絶している。そしてまた目取真のまなざしは低い。決して大上段に振りかぶったものはない。いわば虫瞰図という視点であり、作品の繊細さと執拗さをかたちづくっている。

作品群に流れる彼の時間とまなざしは、沖縄に流れる底流であり、TV から流れる「なんくるないさ~」という軽やかな沖縄ではない。肌にまとわりつく重く湿った海風なのだ。沖縄に、観光でも闘争でもいい、訪れる際には一読しておくべきと思う。

短編小説選集は全3巻(第1巻『魚群記』、第2巻『赤い椰子の葉』は既刊。第3巻『面影と連れて』は2013年10月頃刊行)。

(近藤 賢)

Tweet

●『信濃毎日新聞』 2013年8月25日

Tweet

●『思想運動』 2013年9月15日

Tweet

●『毎日新聞』 2013年12月16日(夕刊)

文芸:この1年 現実の社会を映す鏡像=川村湊(文芸評論家)

沖縄で小説を書き続ける目取真俊の短篇選集がまとまった。単行本未収録の作品がいくつかあり、作者の沖縄や日本の社会への関わり方が、その作品のスタイルやテーマを微妙に変奏させることに気づかされる。

Tweet

●『図書新聞』 2013年12月21日/13年下半期読書アンケートより

新城郁夫氏(沖縄・日本文学)

『目取真俊短篇小説選集1・2・3』/目取真俊の短篇小説は、いま日本語で読みうる文学のなかで、もっとも緊張度が高く、身体的違和感から発せられる政治的暴力へのぎりぎりの問い広がりは、他の追随を許さない。とくにその成果は、1980年代から2000年前後の作品に顕著。政局論議において感受することのできない沖縄の傷が、この3冊のなかに深く遠く刻み込まれている。必読。

*************************************

高橋敏夫氏(文芸批評)

目取真俊『面影と連れて 目取真俊短篇小説選集3』は、上半期の収穫で第一巻をあげたが、順調に刊行が続き、これで全三巻がでそろったことになる。単行本未収録作品が各巻にはいり、本書には「伝令兵」「ホタル火」「最後の神歌」、そして最新作「浜千鳥」(2012年)が収められている。疑いもなく現代文学において最もラディカルな作家目取真俊の、たたかいの軌跡を辿るための不可欠の選集だ。

Tweet

●『東京新聞』 2013年12月29日/「2013年 私の3冊」 より

成田龍一氏(日本女子大学教授・日本近代史)

待望の短篇集。沖縄という場所での緊張感が紡ぎだされるが、あるときには直截に、あるときには寓意的に語られ、その想像力と創造力に感嘆する。

Tweet

●『みすず』 2014年1・2月合併号/「読書アンケート」 より

新城郁夫氏

「日本語の自明性をはぎ取ってしまう「暴力」的地平のなかから、暴力批判へ向けた根源的な政治的問いが開示される短編小説たちを収める三冊。その緊張感の充溢は、他の追随を許さない。とくに今回初めて読むことのできた初期短編『発芽』に、打ちのめされた。政局論において感受することの出来ない沖縄の傷が、この三冊のなかに深く遠く刻み込まれている。

*************************************

李孝徳氏

なぜ目取真俊に(本人が受諾するかどうかは別にして)ノーベル文学賞を与えないのかと心から思う。「世界文学」といった急造の文学ジャンルでの括りを反故にするほど、目取真の小説には〈本質的な〉現代性と世界性がある。と同時に、今「沖縄」をめぐって語られる問題を皮相な日米の政治事情で理解しないためにも、日本語の読める人間はこの短篇集を読まなければならないと真摯に思う。

Tweet

●『図書新聞』 2014年3月1日

(図書新聞サイトへ⇒ http://www1.e-hon.ne.jp/content/toshoshimbun_2013_syohyou_3148_1-1.html )

(越川芳明氏ブログへ⇒ http://blog.goo.ne.jp/nekonekoneko_1952/e/604d89c3c18b3963842e88d6c1d1bd24 )

「異臭」を放つ偉人たち 「沖縄文学」から「世界文学」へ

評者:越川芳明(明治大学教授)

昨年の十月、すでに初冬の気配のするシカゴを訪れた。紅葉もほとんど散った寒々としたシカゴ大学のキャンパスで日本文学を研究する人たちの集まりがあり、目取真俊の作品について話した。実のところ、余計なお世話だが、頭の柔らかいアメリカ人がいれば、目取真俊の作品を英語に翻訳してくれるように頼もうと思っていたのだった。

そのときすでに目取真俊の短篇小説選集は二巻刊行されており、その二冊を携えて会場に乗り込んだ。だが、アメリカ人研究者の意識の高さに驚かされた。「世界の警察」とうそぶき、弱小国の独裁者に武器を提供したり、民主化運動を押しつぶしたりしてきた自国の政府に批判的な研究者が多いせいだろうか、米軍基地のある沖縄で執筆する文学者への関心は高かった。しかも、同じパネルで「人類館事件」(演劇)についての発表をおこなった沖縄人四世カイル・イケダ氏(バーモント大学助教)らが、すでに目取真を含めた、沖縄の作家や詩人たちの英訳に着手しており、それが間もなく刊行されるという。

このたび、三巻そろった短篇小説選集を通読してみて抱いた感想を述べておく。いくつもあるが、論点を三つに絞って話を進めることにしよう。

一つめは、いま述べた翻訳にかかわる問題だ。それは出版社をめぐるものと、翻訳技術をめぐるものがある。出版社に関して言えば、イケダ氏らの行なっているような「沖縄文学」という括りだと、アメリカでは地域研究の一環と見なされて、出版社は割と探しやすいかもしれない。とはいえ、目取真は沖縄が生んだ優れた作家に違いないが、「沖縄文学」といった狭い括りの中に閉じ込めておくべき作家ではない。目取真作品の単独の翻訳が出れば、もっと広いコンテクストの中で、たとえばメキシコのボラーニョやトルコのパムクといった、他国のすぐれた作家たちと一緒に論じることができるようになるだろう。村上春樹を遥かにしのぐ作家が日本にまだいるということが、外国の文学者に分かるはずだ。だから、今回の選集を定本にして、まず目取真の短篇集の英語訳を出してほしい、と述べた。

次に、方言の処理など、翻訳技術をめぐる難関もある。シマ言葉と呼ばれる「方言」と「標準語」が入り交じる目取真作品特有の難しさは、標準語だけで書かれた作家の比ではない。それだけに、イケダ氏らの訳している作品の一つが、「面影と連れて」だと聞いたとき、思わず笑みがこぼれてしまった。というのも、この作品は「魂込め」や「群蝶の木」などと共に、いち早く翻訳が出てほしいと願っていた作品だったからだ。

「面影と連れて」は、目取真にしてはめずらしく大人の女性を語り手に据えた小説である。しかも、家族や共同体から周縁に追いやられたその女性が「霊力」の高さを発揮する物語でもある(だからといって、「救われるいい話」とは限らないのだが……)。

この作品以外にも、「内海」や「帰郷」、「ブラジルおじいの酒」などの中にも、神懸かりの能力を持ち、死者と交流する「霊力」の高い人物が多く出てくる。それは、死者の霊が生者の間近にいる沖縄の文化土壌を文学にみごとに活かした例であり、「オキナワン・マジックリアリズム」と呼べるものだ。しかし、その一方で、目取真はブームとしての超能力、商売としてのユタに対しては釘を刺す。「オキナワン・ブック・レヴュー」という、スタニスワフ・レムの『完全な真空』ばりの、架空の書評集の体裁をとった「短篇」によって、なにがなんでも沖縄万歳式の「沖縄ナショナリズム」や「大琉球時代への回帰」を風刺している。

二つめは、目取真俊の小説の魅力についてである。目取真の小説は、権力に虐げられた歴史を語る「叙事詩」と、リリカルな詩情に訴える「叙情詩」の魅力を併せもち、知と情に訴えてくる。辺野古への基地の移設問題を持ち出すまでもなく、いまやどんな片田舎の町でも、アメリカ主導のグローバリゼーションや、本土の政治権力や利権と分ちがたく結びついており、権力ピラミッドの最下層の人間がそうした権力の犠牲になっている。目取真は、そうしたことをただ指摘するだけでなく、その一方で、犠牲者がそうした障害をすり抜ける〈エピファニー〉の瞬間を提示する。たとえば、「伝令兵」という作品では、基地に駐留する米兵三人に追われる主人公が、沖縄戦のときに亡くなった沖縄の若者の浮遊する魂に救出される話だ。艦砲射撃の犠牲になった「鉄血勤王隊」の「伝令兵」の魂がさまよっているという設定だが、この作品の言外の意味は、沖縄戦は終わっていないということだ。そうしたメッセージは、「水滴」や「魂込め」や「群蝶の木」など、かつて沖縄戦を経験した老人たちを主人公にした代表作にも見られるが、こちらは、あとを絶たない米兵による少女暴行事件、現代の基地問題と絡めたところが斬新である。

三つめは、優れた文学には必ず見られる逆説のレトリックが冴えわたっているということだ。「異臭」を放つ老人たちの「活躍」が目につき、しかも「異臭」は、特別な意味を持つ。通常、小さな集落では、「異臭」を放つ変人たちは住民から白い目で見られ、排除されるが、目取真作品では、「異臭」は、彼らが「偉人」であることを表わす「聖痕」なのだ。

「平和通りと名付けられた街を歩いて」の老女ウタは、痴呆症で失禁しても分からず、あたりに鼻をつくにおいを放つ。「群蝶の木」の老女ゴゼイは、何日も同じ着物を着っぱなしで、その異臭が遠く離れたところにも漂ってくる。「馬」に出てくる掘っ建て小屋に住むよそ者の老人は、「珊瑚の腐ったような」においのする髪を伸ばしている。「ブラジルおじいの酒」の老人は、「魚の腐ったようないやな匂いのするシャツ」を着ている。共同体の周縁に追いやられたそうした老女や老人が、異常とも言える厳戒体勢をかいくぐって、過激派もなし得ないような「革命的な行為」をおこなったり、共同体のご都合主義的な「秩序」を攪乱したり、自分を理解してくれる少年を助けたり、貴重な知恵を授けたりするのだ。

ついでに付け加えておけば、少年のホモセクシュアリティ(「魚群記」「赤い椰子の葉」「黒い蛇」「水滴」など)も、いま述べた痴呆症患者、狂人、慰安婦、よそ者など、社会の底辺で生きる主人公たちの放つ「異臭」と同様に、逆説的な意味を帯びる。

今回の短篇小説選集は、これまで未収録の作品も収めており、目取真俊のファンにはたまらない企画だ。影書房からは、すでに『虹の鳥』と『眼の奥の森』といった挑発的な長篇小説も刊行されており、これで目取真作品はすべて読めるようになった。まともな読書人が、「沖縄文学」という括りではなく、単独で目取真作品と向かい合えるときが来たことを率直に喜びたい。

Tweet

●『社会評論』 2014年春号

Tweet

以下は目取真俊初期短篇集『平和通りと名付けられた街を歩いて』(品切・『魚群機』に収録)の書評より

●『週刊読書人』 2003年11月28日より

沈黙を取り戻すために オキナワの真のコトバを求めて

評者:小林広一(文芸評論家)

沖縄について他の多くの作家が饒舌に語っているのにたいし、著者はまだあまり語っていない、と感じさせるにもかかわらず、ぜひ読みたいと思わせるのはなぜであろうか。どこで、どう、ことばを発しているのであろうか。不思議な力をもった著者である。その著者20代の初期作品集で、おそらくおおくの読者がながくまちわびていたものにちがいない。

表題作は沖縄の献血大会に皇太子夫妻が出席するために過剰警備となり、平和通りと名付けられた街で行商をしていた老婆がつまみだされるという物語であるが、戦争で夫を亡くし戦後を女手一つでくぐりぬけてきた老婆が、警備上邪魔になるということを会社や学校で慇懃に示唆される息子や孫たち、暴力団をも恐れぬ老婆の勇気ある気風を慕う女は、警備体制に反撥はしているものの、ニュースでは皇太子の大会のおことばが染みいるように入る。このおことばこそがこの精神秩序をもっともよく具現するものにほかならない。老婆たちは秩序にたいして怒りはあるものの、根本批判して瓦解させるだけのことばをもたない。暴力的な秩序を打倒するだけの自分たちの“暴力”を見出せないのだ。まるで吃りながら生きているようなものである。いや、彼らは、ほんとうに、生きているといえるだろうか。隔靴掻痒のもどかしさである。

しかしそうであればこそ、「魚群記」や「マーの見た空」において、満たされぬ欲望ばかりを追跡するのも肯けるのではないか。「魚群記」の少年は異国の女や魚群に触りたいという触覚だけを、また「マーの見た空」の青年は友人たちから忘れられているマーという少年との接点だけを、ひたすら無我夢中に求めていく。それ以外のことには関心が向いていない。だから基地問題で駆け回る兄や父たちに軽蔑されたり、成人式の慣習を強要する親たちと衝突する。確かに彼らの感覚を中心とした生き方にあっては、社会的諸関係は育っていかない。ただ目前の、未知の、瞬時の、目標のないところの、感覚に浸っている、というにすぎない。しかしその感覚は、社会人として飼い慣らされた日常には失われているものであろう。反社会的に輝く彼らの瞳は、一瞬、生きるための初々しい緊張を美しく湛えている。

たとえばマーについての記憶を遡る青年は、マーがもともと出生において異国の血が流れ村の異端者扱いであったこと、同級生の女に性的虐待を加えていたこと、そのため村から大人たちの手によって追放死させられていたこと、その記憶を大人たちが消し去ろうとしていたことを知り、静かな雨の中の森の墓を訪ねる。そこで彼は、マーの気配を探り、姿を見ている。そして、彼のもの哀しい叫びを聞いている。これは錯覚か。妄想か――。疑うならば、社会の中で表現形式を持っていない欲望のゆくすえを思うてみよ。彼の耳目には、この世で表現のかたちをもてない生命へのシンパシーで溢れている。生があっても生きられなかったものたちの怨恨をかぎわけているのである。あるいは、表題作の主人公たちにはなかったことばを記しているといっていいかもしれない。

著者が求めているのは、オキナワの真のコトバなのだ。作家として大量生産する商業ベースのことばではないのである。かつて著者はあるエッセーのなかで、「長寿の島沖縄」で取材してほしいという東京の出版社の依頼を、通俗的なイメージを補強するだけだからと断った、批評家は沖縄という特権に頼って作品が成立するかのように言うが、依然沖縄は「貧しい」のだ、と書いていた。この姿勢は、状況を一つ一つ地味に変革するというよりも、ただ目前の秩序の暴力的破壊を願うテロリストの怒りの心境に近いのではないか。つまり今沖縄のことを安易に語ってしまうのではなく、むしろ語ろうとしても語れない沈黙をこそ切り裂くべきだ、と訴えていると思われた。文学表現からは遥かに遠いところにある沈黙を、文学は取り戻さなければならないということなのであろう。そうした沖縄は本土の譬喩としてあり、実はすべての日本人にとって逃れがたい現実であることは、言うまでもない。

●『沖縄タイムス』 2003年11月1日 より

広がりある寓意性と比喩的表現の充溢

評者:新城郁夫(琉球大学助教授)

強く惹きつけられたのは、表紙に写しだされた老婆の姿の、異様なまでの厳粛さに打たれたためというばかりではなかった。新著『平和通りと名付けられた街を歩いて 目取真俊初期短篇集』(影書房)に収められた一九八〇年代に発表された目取真俊の懐かしい小説たちを読み返しているうち、この作家独特の言葉の強度に揺さぶられ、ついには、懐かしさとは全く異なる切迫した思いにとらわれていたのだった。

「魚群記」「雛」「蜘蛛」「マーが見た空」に表題作を合わせて、五つの短篇小説が収められているのが本書なのだが、どの作品をとってみても、広がりのある寓意性とメタフォリカルな表現の充溢が見られ、特に、その身体感覚の表出について言えば、後の「水滴」や「魂込め」といった目取真の代表作品をも凌ぐほどの、見事な達成を読みとどけることができる。

本書は、だから、習作といった留保によって読まれるべきではなく、また、「初期」などという括りさえも必要としていないと言うべきだろう。むしろ、私たち読者には、荒削りな構成や混沌を隠さぬ小説展開のなかに、目取真俊というすぐれた小説家の、表現の源流を見つけ出すことが許されているのだ。

話題となることの多い表題作「平和通りと名付けられた街を歩いて」(第十二回新沖縄文学賞)の堅実な出来もむろん良いには違いないが、細やかな表現で細部を磨きあげながら、同時に、恐いほどの想像力の飛躍を見せる「雛」(一九八五年)は、なかんずく忘れがたい一篇である。

この「雛」を筆頭に、これまで手軽に読むことが困難となっていた目取真俊の一九八〇年代の小説たちに、こうして再び出会うことができることに大きな喜びを感じながら、いわずもがなと思いつつ、次なる新作への期待がふつふつと沸き上がってくるのを抑えることは、やはり難しかったことを記しておこう。

●『毎日新聞』2004年1月5日(吉岡 忍) より

(評者:吉岡 忍氏)

×月×日

勢いにまかせて、沖縄の小説家、目取真俊の初期小説集『平和通りと名付けられた街を歩いて』を読む。皇太子夫妻の沖縄訪問を機に、耄碌した老婆と小学生の孫が突拍子もない行動に出る。その動機にひそむ戦争の記憶が生々しい。最後、バスに乗ってピクニックに出かける二人の姿は、まるで60年代の映画『真夜中のカーボーイ』の沖縄版。黒眼鏡の目取真はほんとうはきっとユーモア作家だ。

●『ダ・ヴィンチ』 2003年11月号 より

『水滴』で芥川賞を受賞した後も、生まれ育った沖縄で高校教師を続けながら作家活動をしている著者。この最新短編集は、新沖縄文学賞受賞の表題作の他、「魚群記」「雛」「蜘蛛」「マーの見た空」など、骨太の反骨精神にあふれた、著者の鋭い視点が光る初期作品を収録。(武)